診断設定を使ってDatadogへのAzure リソース ログを送信する手順

Azure リソース ログをDatadogへ送信するための手順です。

アクティビティログを例に手順を確認しています。

診断設定などで取得されるAzureのリソース ログは、Datadogに送信して監視に利用することができます。

Azure Event HubsやAzure Function Appsのリソース作成・設定から、Azureリソースの診断設定、Datadogでのログ確認までをまとめています。

Azureテナント(サブスクリプション)とDatadogの接続手順については、こちらで紹介しています。

Azure Event Hubsのリソースを作成

公式サイト手順

Datadog公式サイトの手順を参考に、作業を進めます。

自動でリソースを作成する方法もありますが、今回は理解を深めるために手動で設定しています。

Azure Event Hubsとは

Azure Event Hubsは、大量のデータをリアルタイムで収集、処理、保存することを目的として提供されているサービスです。

今回は、Azureリソースのログ収集に利用します。

少しややこしいのですが、Azure Event Hubsは”Azure Event Hubs 名前空間"と"イベントハブ(Event Hub)"から構成されます。

イメージとしては、名前空間はイベントハブを収容するための箱(コンテナー)です。

イベントハブ(Event Hub)はデータを受信・送信するためのアクセスポイント(実体)となります。

イベントハブのリソースは、名前空間内に作成します。

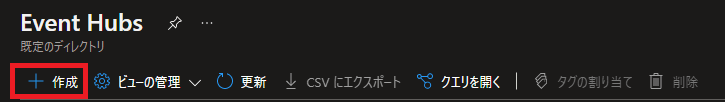

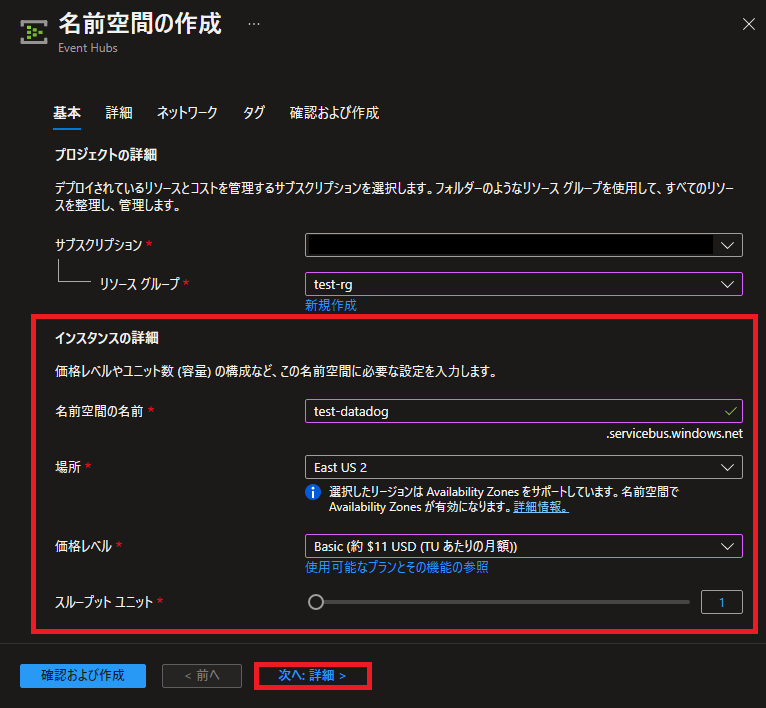

Azure Event Hubs 名前空間のリソースを作成

Azure Event Hubs 名前空間のリソースを作成します。

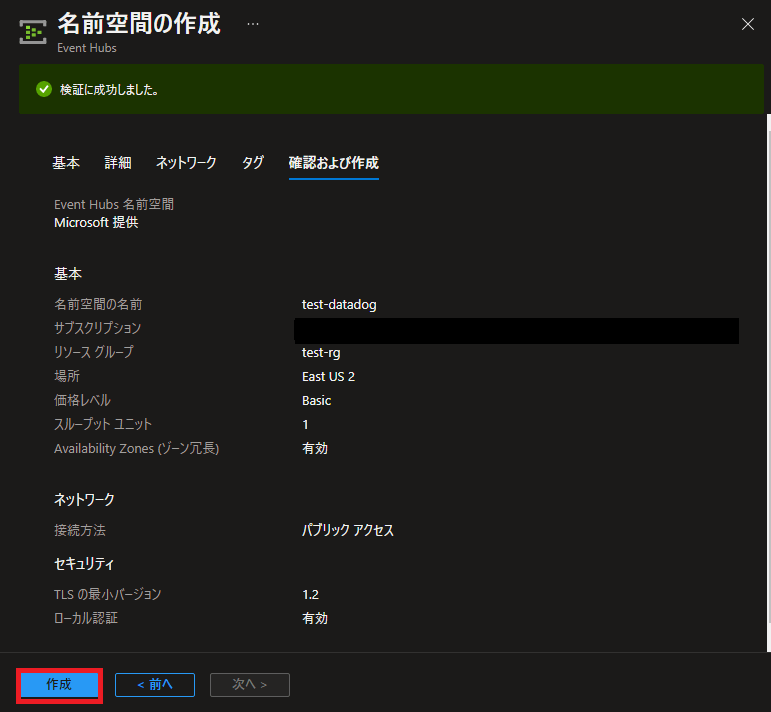

リソース名は"test-datadog"としています。

※手順は検証目的の設定値としています。実際の利用用途や利用量に応じて適切に設定してください。

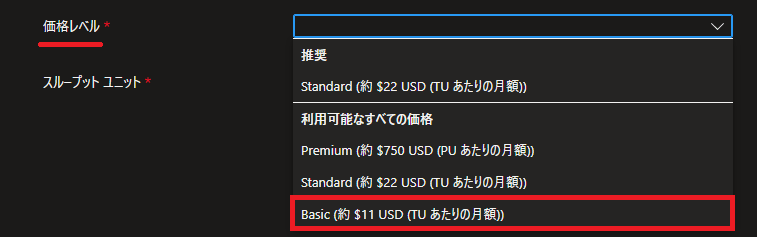

| Event Hubsのリソースを作成 | |

| Event Hubsで作成を選択します。 |  |

|

名前空間の名前や場所を設定します。 |

|

|

|

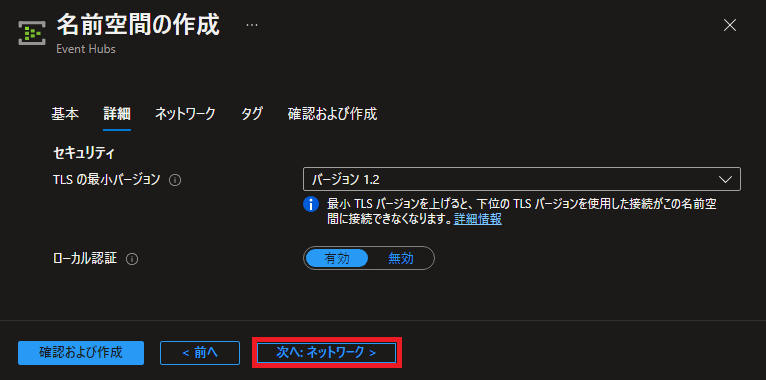

| 詳細設定はデフォルト値のまま変更せず、次へ進みます。 |  |

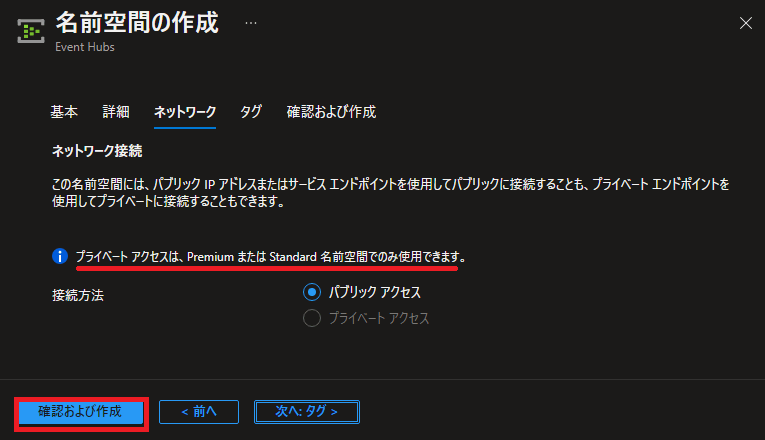

| ネットワーク設定もデフォルト値のまま変更せず、次へ進めます。 |  |

| 確認画面で作成を選択します。 |  |

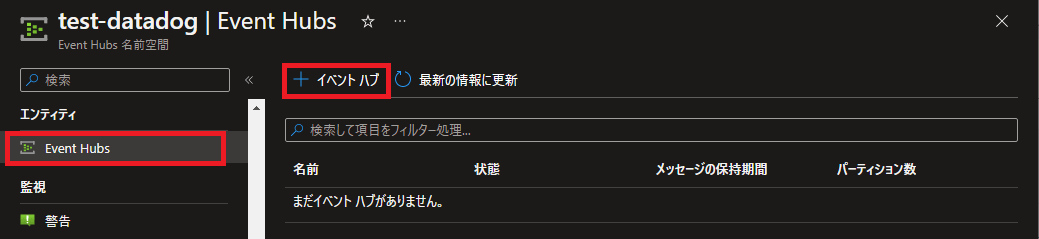

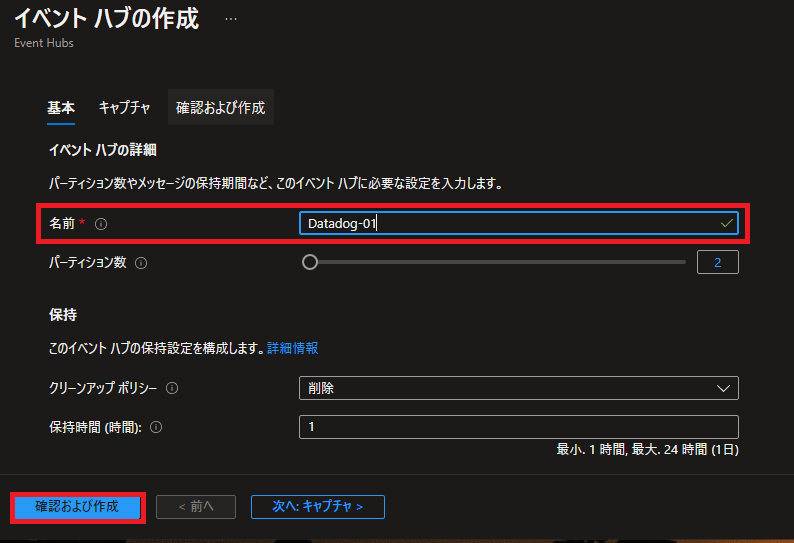

イベントハブ(Event Hub)を作成

イベントハブ(Event Hub)を作成します。

イベントハブはEvent Hubs 名前空間リソース内に作成します。

イベントハブ名はDatadog-01としています。

| イベントハブ(Event Hubs)作成 | |

| Event Hubs 名前空間のリソースメニューでEvent Hubsを選択します。 イベントハブを作成します。 |

|

| 名前を入力します。 それ以外の設定はデフォルト値のままとします。 確認および作成を選択します。 |

|

—広告—

Azure Function Appsのリソースを作成

Azure Function Appsとは

Azure Function Appsは、関数(Azure Functions)を実行するサーバーレスのサービス実行環境です。

イベントに応答してコードを自動的に実行するマネージドサービスです。

イベントハブ(Event Hub)で受信したデータをDatadogに送信する役割を担います。

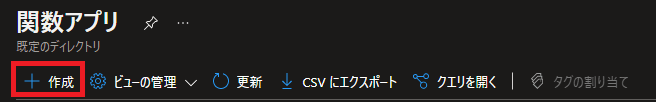

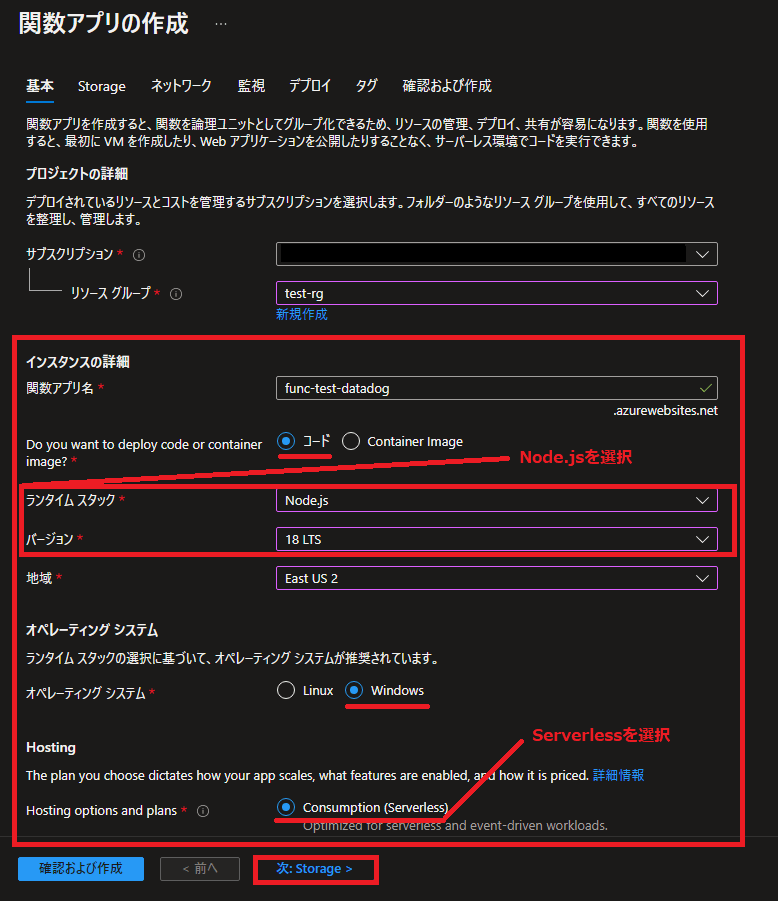

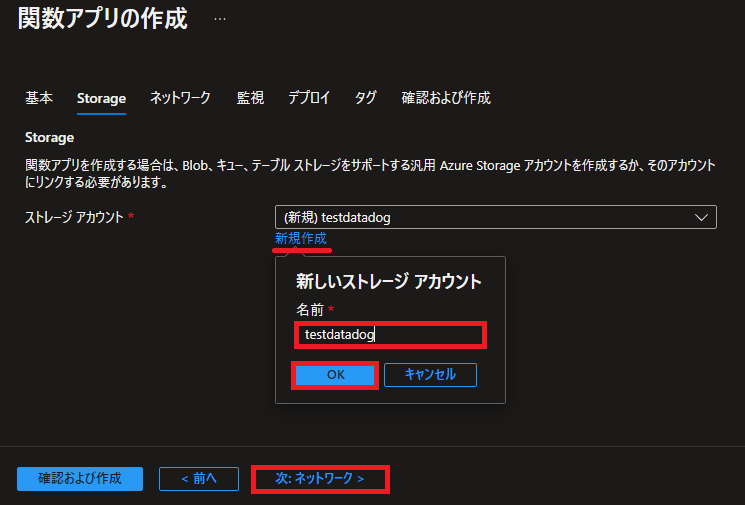

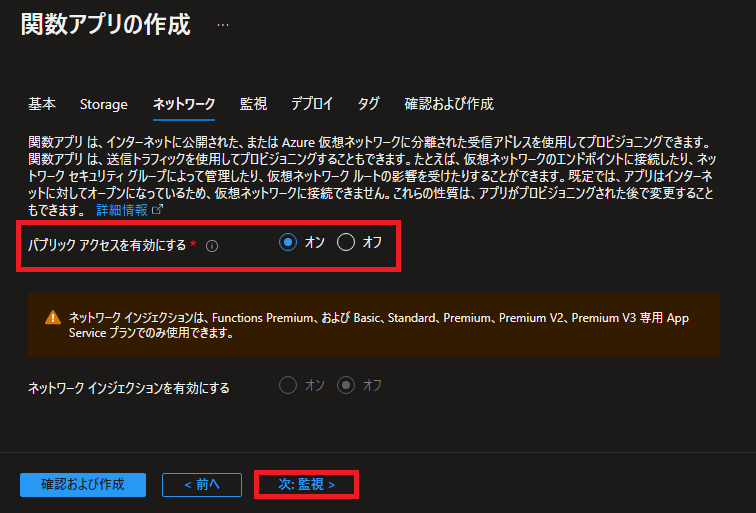

Azure Function Appsのリソースを作成

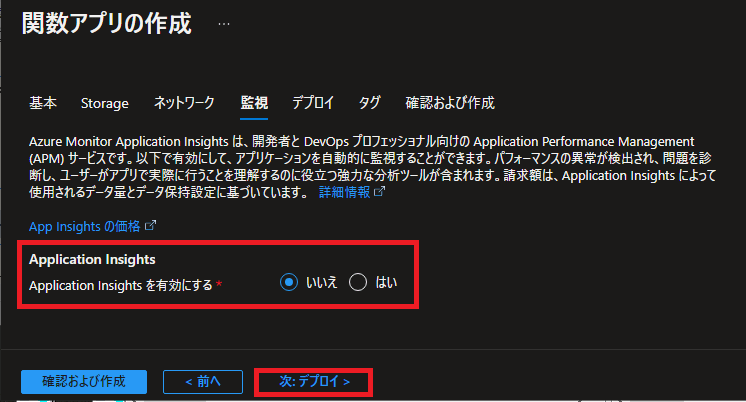

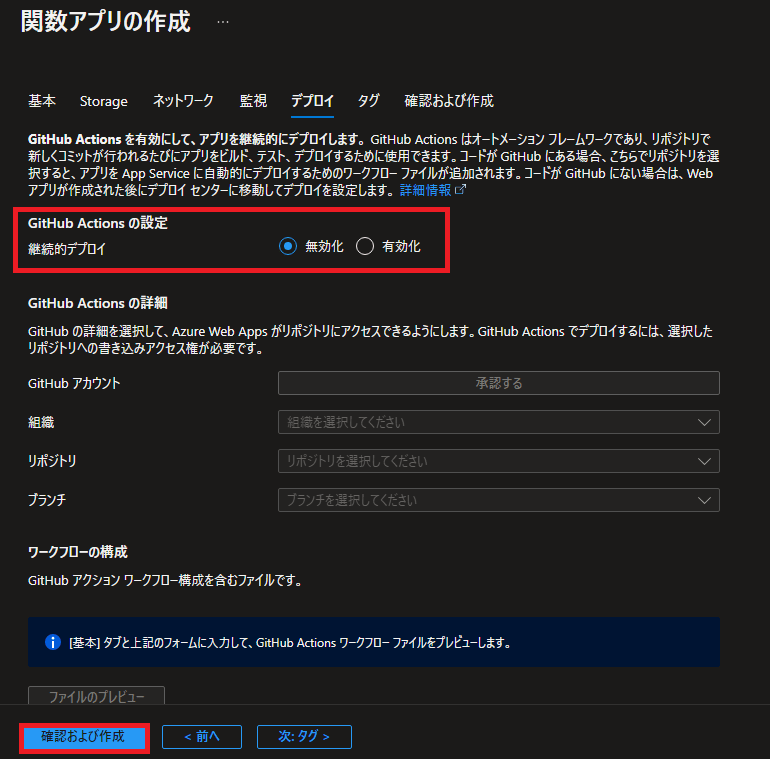

Azure Function Appsのリソースを作成します。

プランは従量課金(Serverless)を選択しています。

リソース名はfunc-test-datadogとしています。

※手順は検証目的の設定値としています。実際の利用用途や利用量に応じて適切に設定してください。

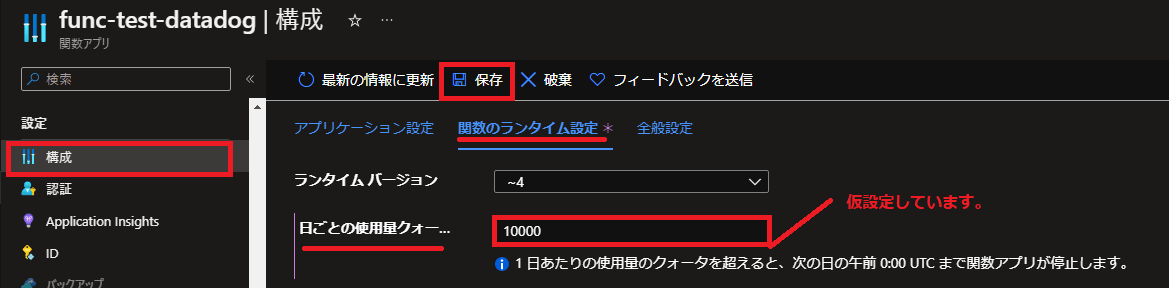

Azure Functionsの使用量クオータ設定

Azure Functions(関数アプリ)の従量課金(Serverless)プランでは、利用量に応じて課金が発生します。

検証時には想定外の課金を防ぐために、使用量クオータを設定しておいた方がよいでしょう。

※今回は検証目的のため、使用量の上限を設定しています。今回は仮に10,000で設定しています。(この値は仮に設定したものです。)

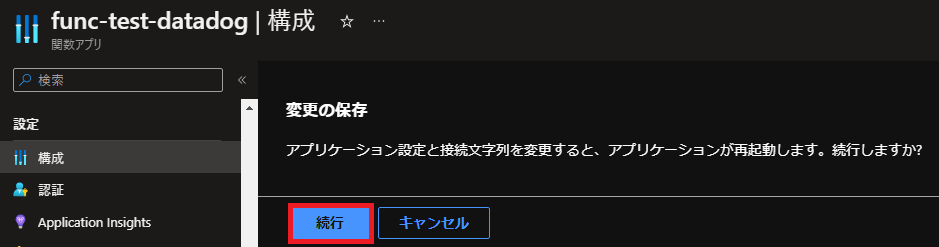

| 使用量クオータ設定 | |

| 関数アプリのリソースメニューで構成を選択します。 関数のランタイム設定タブで、日ごとの使用量クオータ欄に10,000と入力し、保存します。 |

|

| 再起動確認メッセージが表示されます。 続行を選択します。 |

|

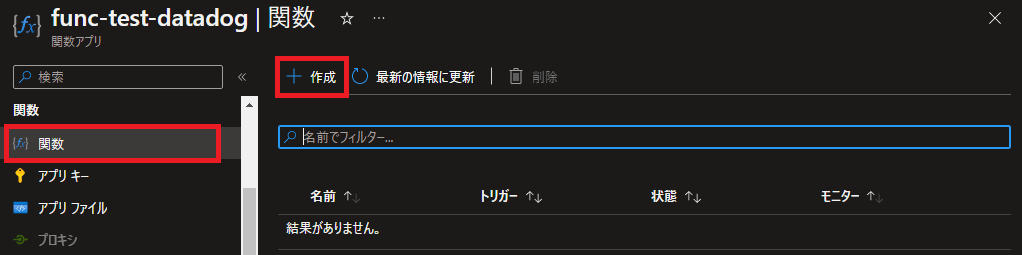

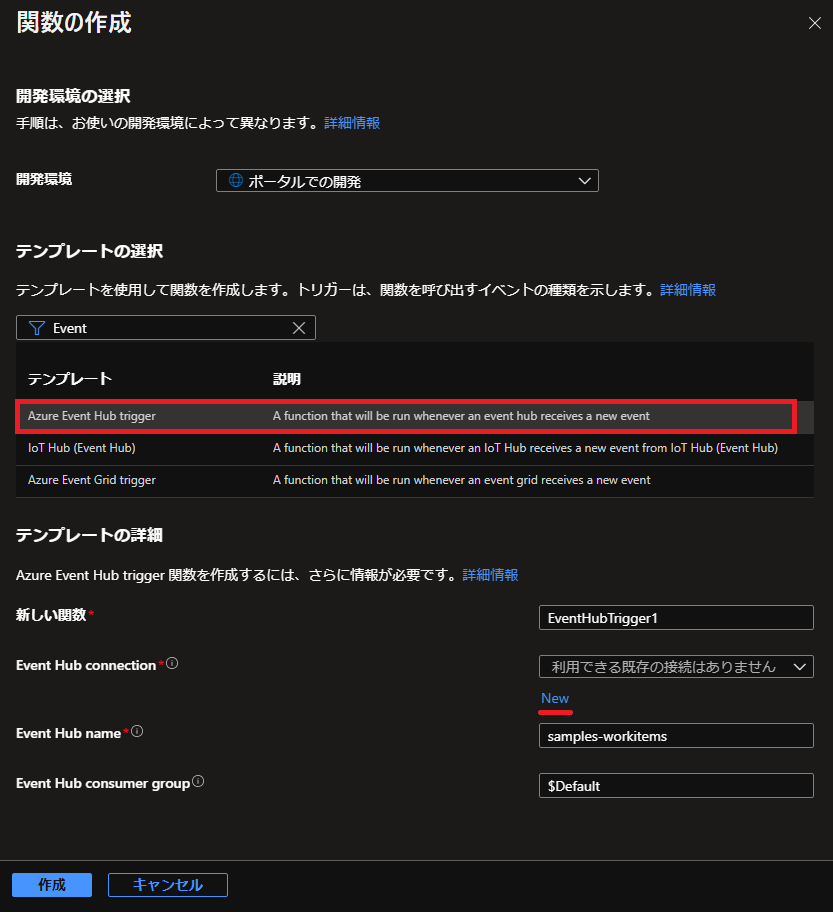

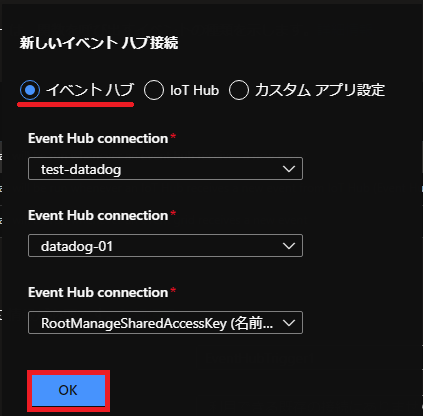

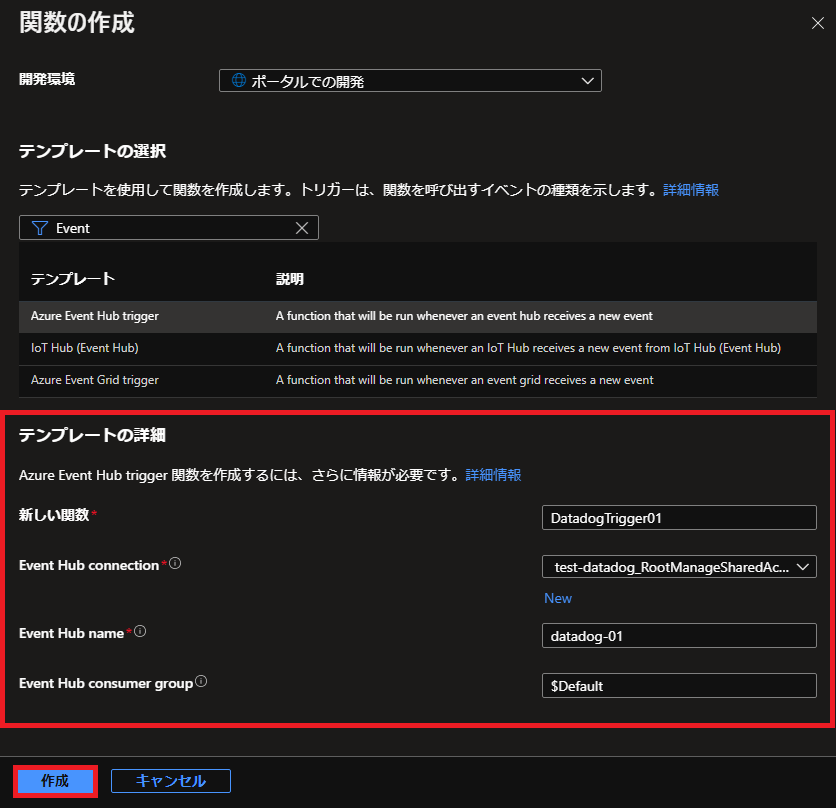

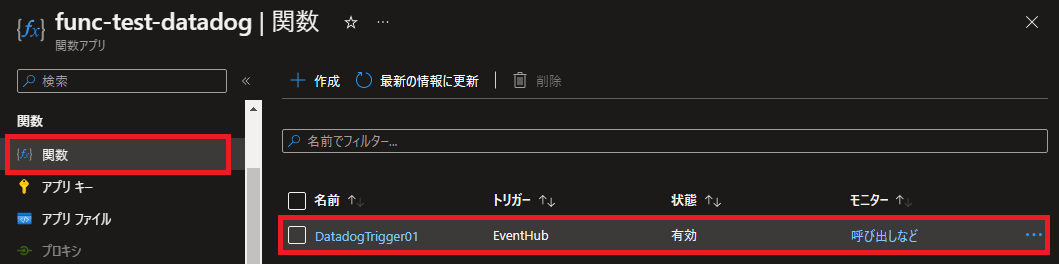

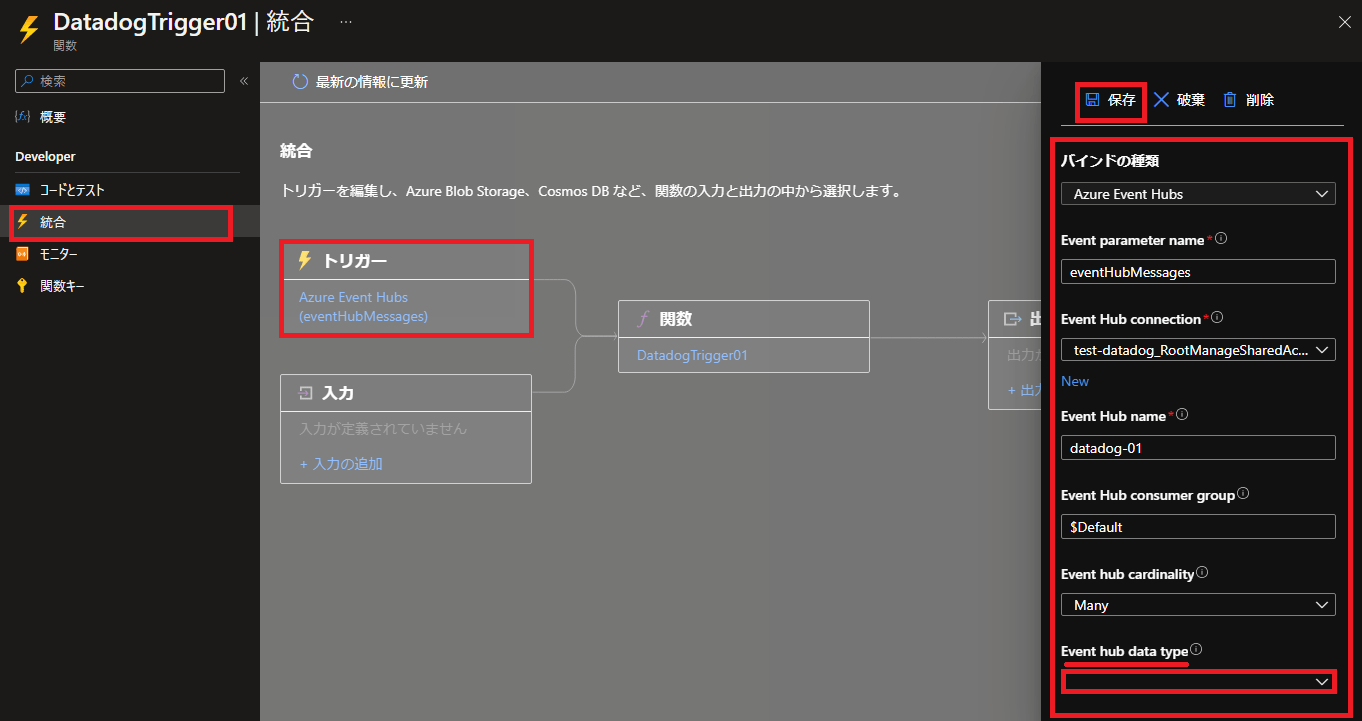

関数(Functions)のリソースを作成

コードを記述する関数(Functions)のリソースを作成します。

関数名はDatadogTriggerとしています。

Azure Event Hubsトリガーの詳細については、マイクロソフト公式サイトを参照してください。

Azure Functions の Azure Event Hubs トリガー

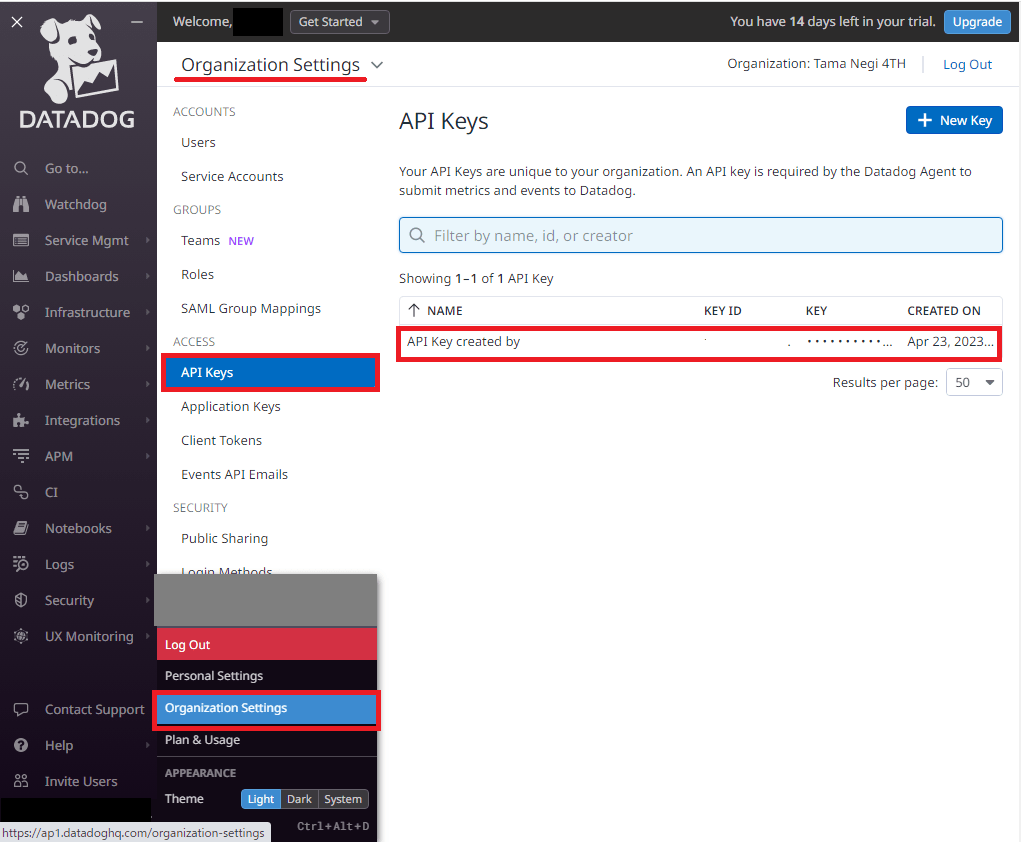

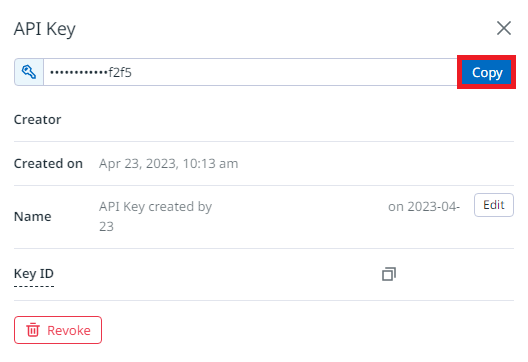

DatadogのAPI Key値を確認

DatadogのAPI Key値は、Organization SettingsのAPI Keysメニューから確認できます。

| API Keyを確認 | |

| Organization SettingsのAPI Keysを選択します。 API Keyの一覧が表示されます。 値を確認したいAPI Keyを選択します。 |

|

| API Key値をコピーして確認できます。 |  |

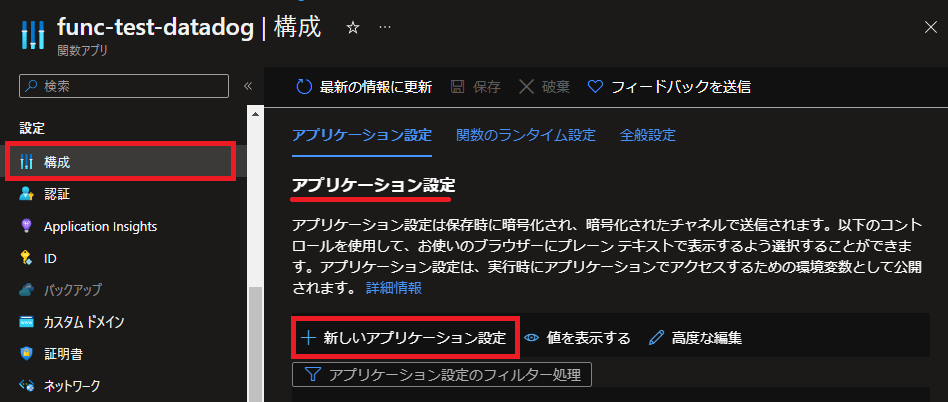

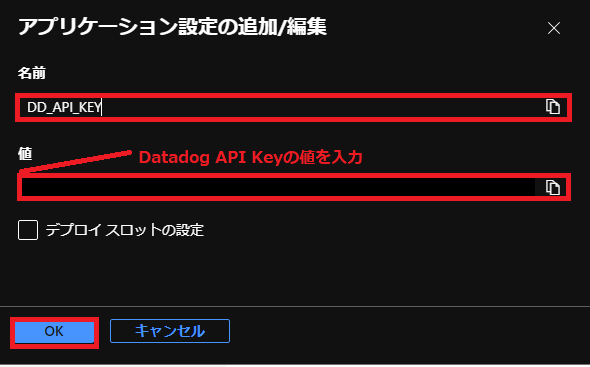

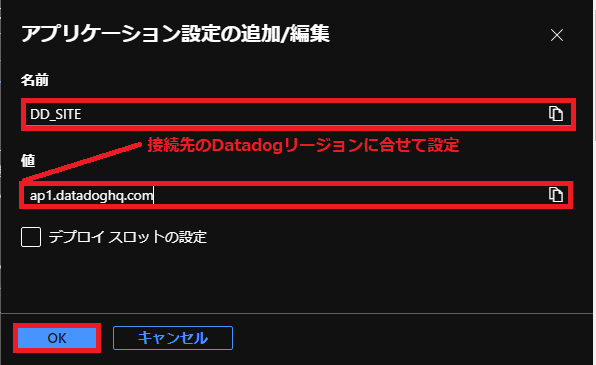

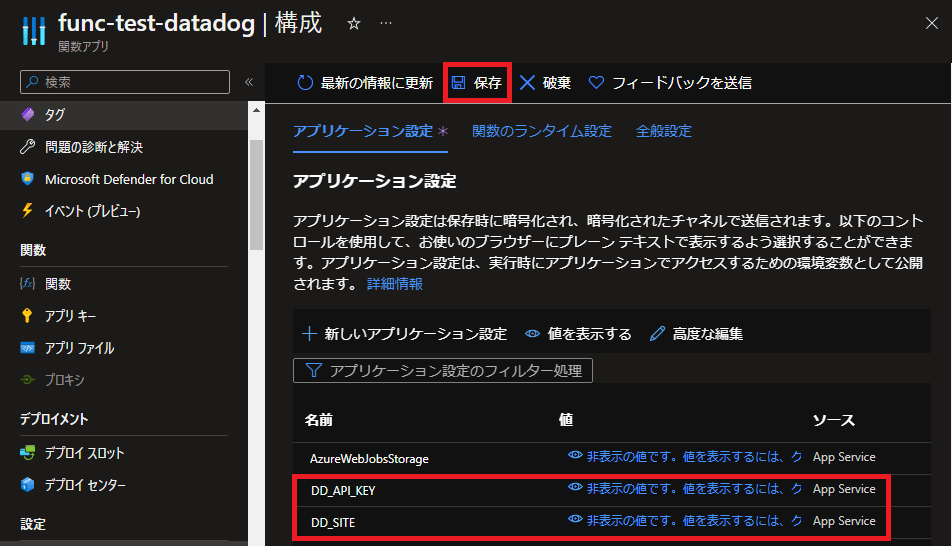

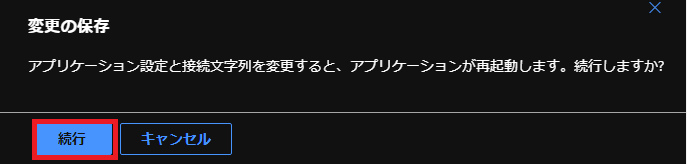

アプリケーション設定の追加

関数(Functions)で使用するDatadogの設定値をアプリケーション設定に登録します。

-

- アプリケーション設定

- DD_API_KEY:Datadogで発行したAPI Key値を設定

- DD_SITE:Datadogの接続先URLを設定

- アプリケーション設定

※今回は検証目的での設定です。アプリケーション設定値の管理にAzure Key Vaultなどのシークレット管理するなど、セキュリティ面も考慮します。

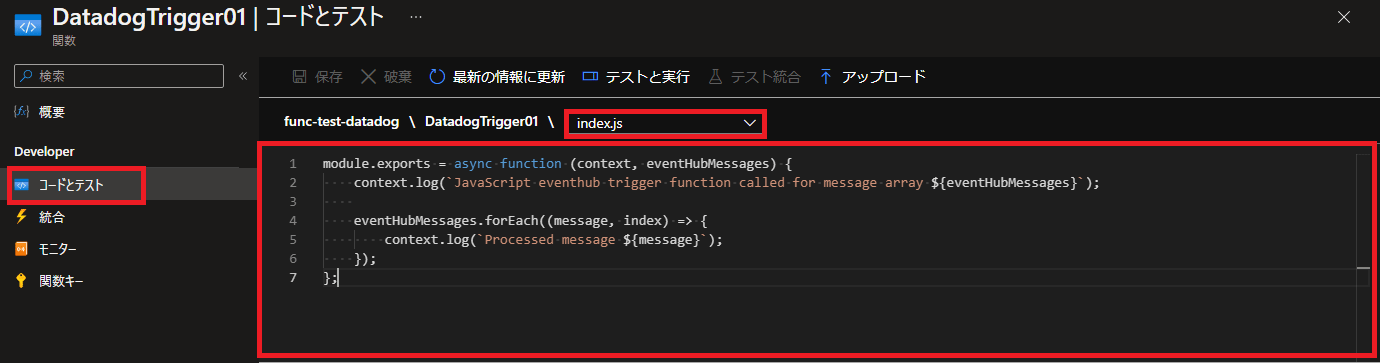

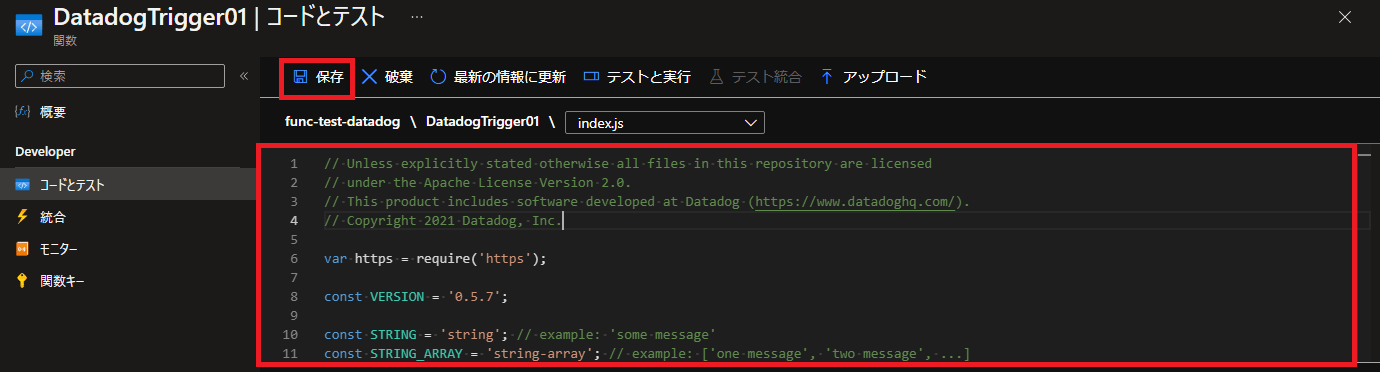

Datadog-Azure用の関数コードを設定

作成した関数(Functions)にDatadog-Azure用の関数コードを設定します。

手順:Datadog Azure 関数

コード:index.js

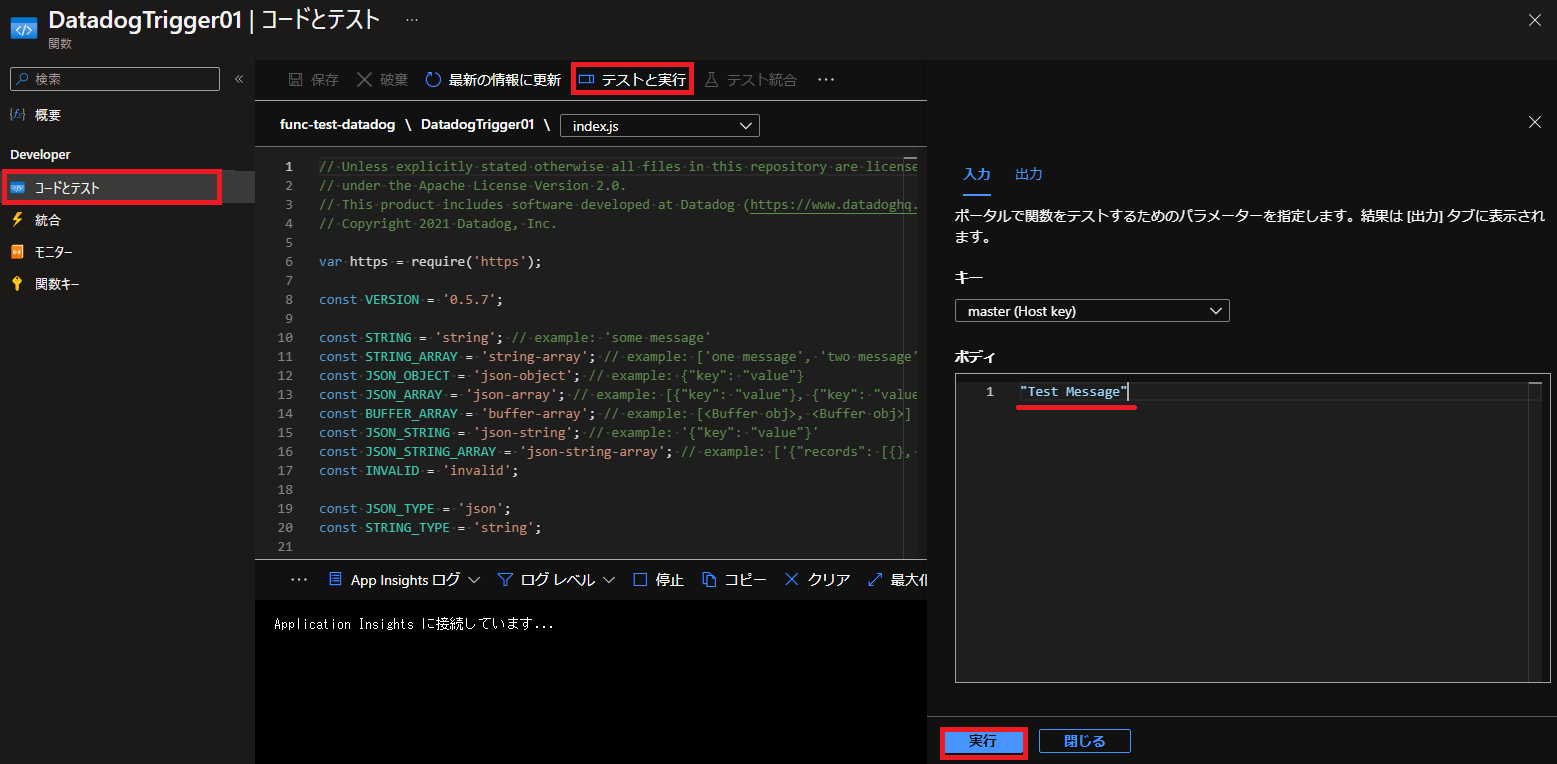

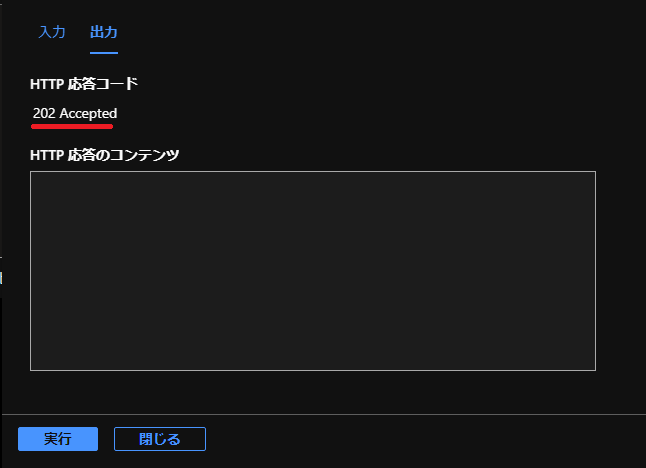

Datadogへログが送信できるか関数(Functions)でテスト

Datadogへログが送信できるかテストします。

—広告—

診断設定を利用してAzure アクティビティログをDatadogに送信

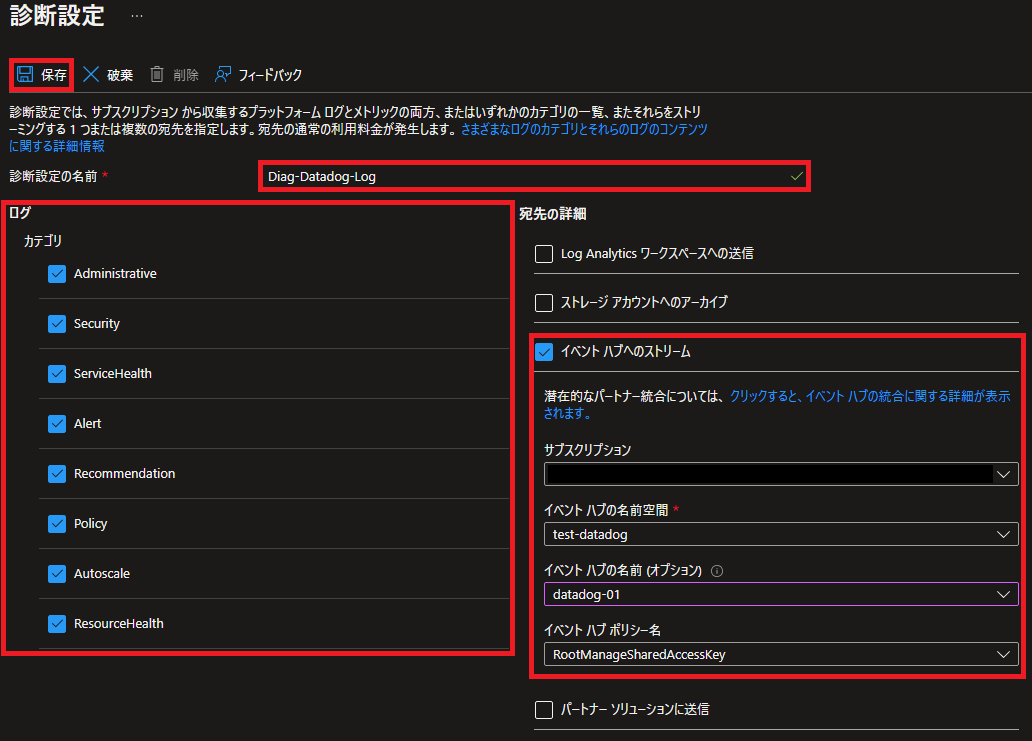

DatadogにAzureリソースのログを送信する場合は、診断設定を利用します。

診断設定の宛先としてイベントハブ(Event Hubs)を選択します。

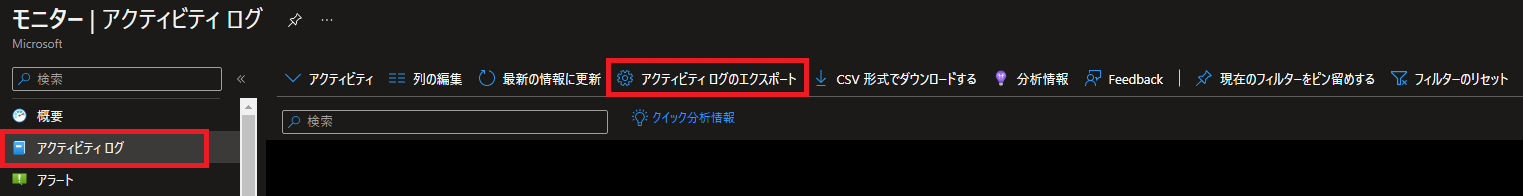

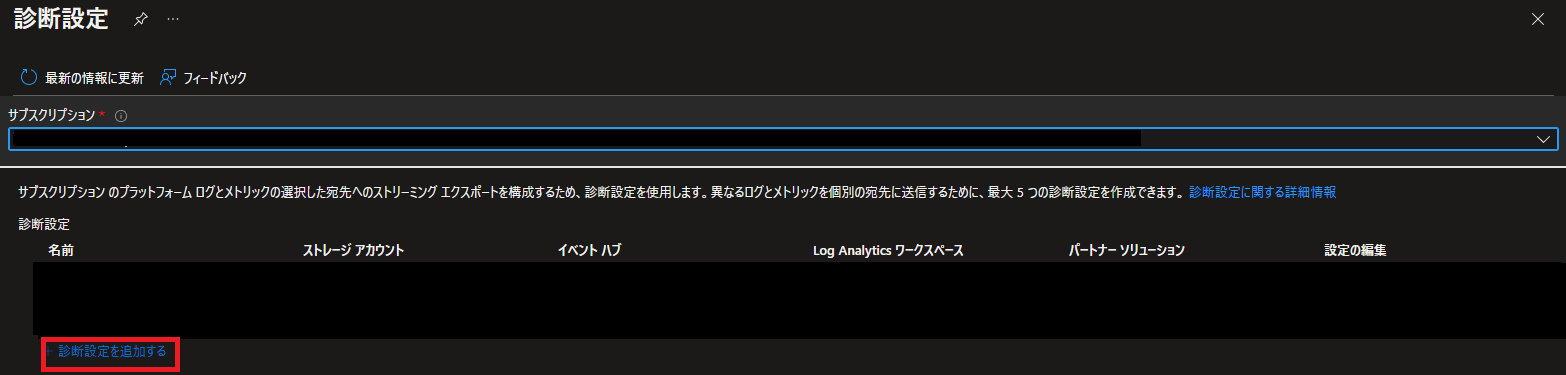

アクティビティログの診断設定

アクティビティログの診断設定は、Azureポータルのモニターから行うことができます。

| アクティビティログの診断設定 | |

| モニターのリソースメニューでアクティビティログを選択します。 アクティビティログをエクスポートを選択します。 |

|

| 診断設定を追加するを選択します。 |  |

| 診断設定の名前を入力します。 送信するログカテゴリにチェックを入れます。 宛先の詳細でイベントハブへのストリーミングを選択します。作成したイベントハブ(Event Hub)のリソースを選択し、保存をクリックします。 |

|

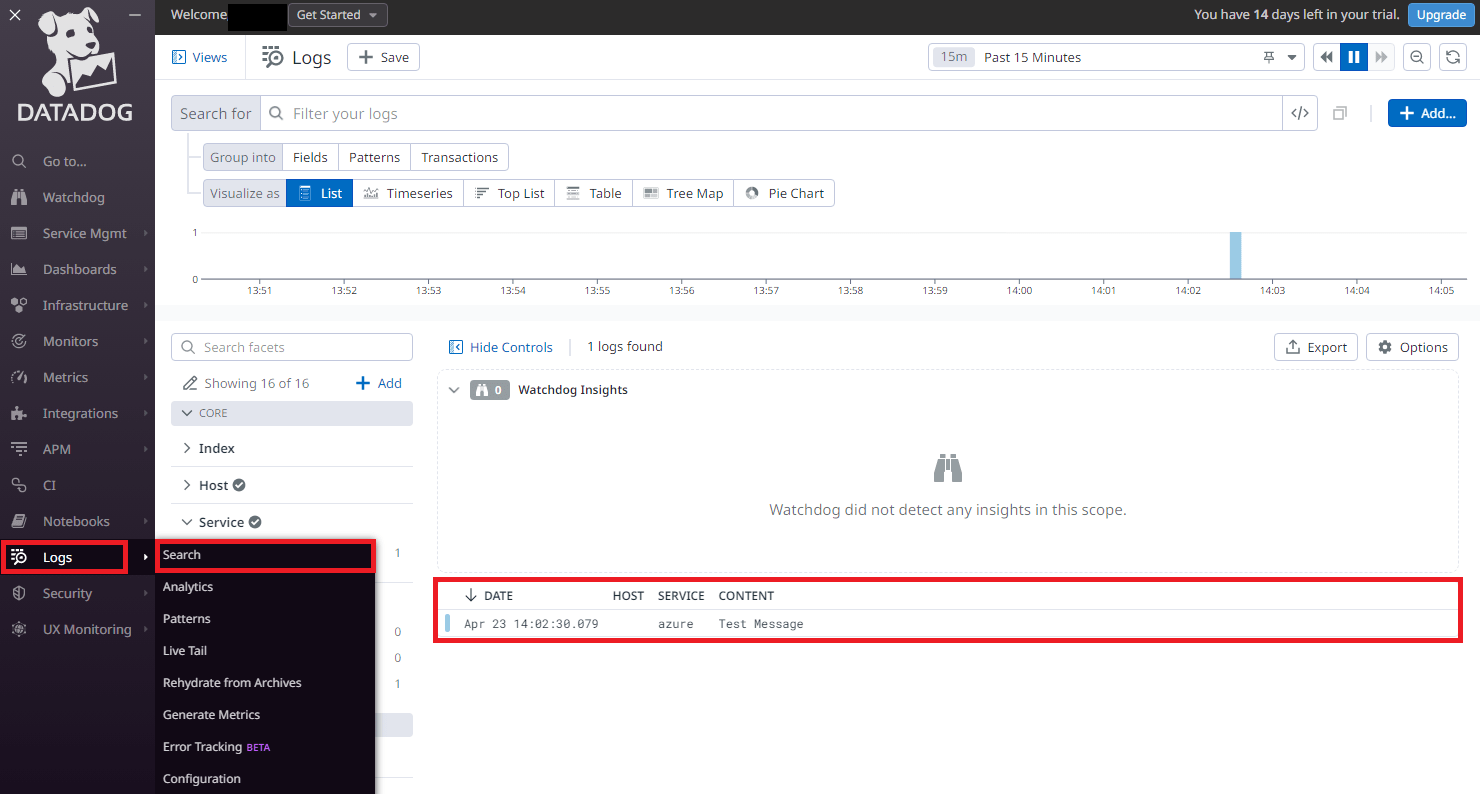

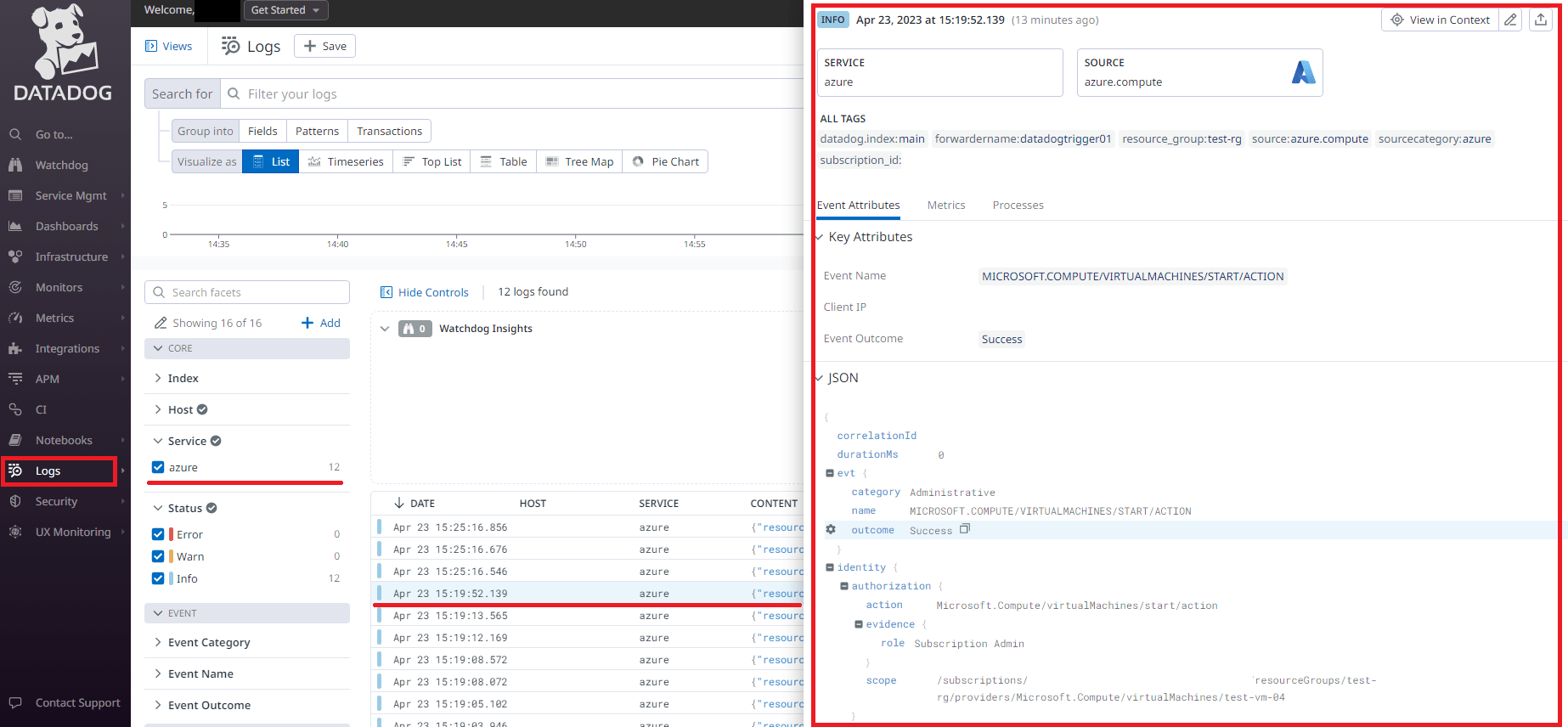

アクティビティログの受信をDatadogで確認

受信したアクティビティログをDatadogのLogsで確認します。

| Datadogでログを表示 | |

| Datadogで受信したアクティビティログを確認します。 ログが正常に取り込まれていることが確認できます。 |

|

※画面サンプルは、仮想マシンを起動した際のアクティビティログです。

最後に

今回はアクティビティログを例に、Azureで取得されるログをDatadogに送信するための設定手順を確認しました。

自動化されたスクリプトも用意されていますが、今回は設定内容の確認を兼ねて手動でリソースを作成しています。

Azure Event HubsやAzure Functions(関数アプリ)を利用することで、Datadogへリソースのログを転送することができました。

Azureリソースのログ転送は診断設定から行えるため、手軽にDatadogへログを転送できます。

引き続き、いろいろ試してみたいと思います。

DatadogへのAzure テナント登録手順については、こちらで紹介しています。

Datadog Agentを利用した仮想マシンのログ転送設定手順については、こちらで紹介しています。